| 草薙剣と『ヨハネの黙示録』(その1) |

草薙剣は、いわずと知れた三種の神器の一つ。

スサノオが退治したヤマタノオロチの尾から出て来たものであり、スサノオはそれをアマテラスに献上します。

その後、アマテラスの孫のニニギが、他の三種の神器である八咫鏡、八尺瓊勾玉と共にアマテラスから授けられて天孫降臨。以降、皇居内に祀られることになりますが、第10代崇神天皇の御世にその神威の強さから皇居外で祀られるようになって各地を転々とし、第11代垂仁天皇の御世に倭姫が伊勢神宮を創建して、そこにおさまることになります。

そして、それまで、三種の神器は一つの場所に祀られていたのですが、草薙剣はヤマトタケルが東征する際に倭姫から授けられ、最終的にヤマトタケルは尾張の美夜受姫に預けたまま伊吹山の神を言向に向かい、そのまま死亡してしまいます。

それ以降は、草薙剣を預けられた尾張氏が草薙剣を祀ることになり、現在は熱田神宮に安置されています。(※他にも、平家滅亡の際に壇ノ浦に沈んだという説、宮中に安置されているという説などがあり)

それでは、まず、草薙剣以外の三種の神器について、自説をおさらいしておきたいと思います。

神話上は、八咫鏡と八尺瓊勾玉は、アマテラスが天の岩戸に隠れた際に、アマテラスを岩戸の外へと誘う為に作られたものです。

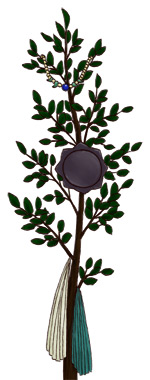

その際、八咫鏡と八尺瓊勾玉は、右下の図のように榊に掛けられます。上部に掛けられているのが八尺瓊勾玉、中ほどのものが八咫鏡、下部のものは白和幣と青和幣です。

|

これは、イエス・キリストの磔刑の様子を象徴化したものであり、榊は十字架、八尺瓊勾玉はイエスの頭に被せられた茨の冠、八咫鏡はイエス自身、そして、白和幣と青和幣は、イエスの死を確認する為に兵士が槍で脇腹を突いた時に出てきた水と血を表しています。

そして、八咫鏡は、アマテラスがニニギに授ける際、「これの鏡は、専ら我が御魂として、吾が前を拝くが如く拝き奉れ」(古事記)と言ったように、アマテラス自身を象徴するものであり、アマテラスの真の正体はイエス・キリストです。

なお、アマテラスは太陽神ですが、イエス・キリストもやはり太陽神としての性質を持っています。

例えば、イエスの誕生日が12月25日とされたのも、太陽神ミトラの生誕の日を借用したからであり、12月25日というのは冬至の期間です。それは、太陽がその力を弱め続けてきたのが転じて、強め始める時期であり、古来、太陽の死と復活として捉えられていました。

また、神ヤハウェは、エルサレムの上に輝く朝日にたとえられ、太陽は神の義のシンボルとされます。そして、キリスト教においては、神の義としての太陽とは、受肉した御言葉であるイエス・キリストに他ならず、キリストはその恵みに満ちた光で照らすべく、この世に天降ったとされます(*1)。

キリスト教では鏡をキリストの象徴とすることはないようですが、太陽であり、光であるキリストを象徴するのに鏡ほど相応しいものはないと言えるでしょう。

また、キリスト教では伝統的に、木は換喩的に十字架を示し(*2)、唐代に中国に伝来したキリスト教の景教では、イエスの磔刑について、「木上縛着」(序聴迷詩所経)、「上懸高」(世尊布施論)といった表現が取られています(*3)。

「鏡を木に懸ける」という行為は、イエスの磔刑を象徴したものに他ならないと言えるでしょう。

(*1)『キリスト教シンボル事典』P.106 (ミシェル・フイエ(著)・武藤剛史(訳)/白水社)

(*2)『キリスト教シンボル事典』P.52 (ミシェル・フイエ(著)・武藤剛史(訳)/白水社)

(*3)『景教』P.188,P.237 (川口一彦(編著)/イーグレープ) |

なお、上述の榊とそれに懸けられたものだけでなく、「天の岩屋戸」の物語に登場する人物等は、それぞれ、イエスの磔刑と復活時の登場人物等を象徴しています。(※詳細は拙著『古事記に隠された聖書の暗号』(たま出版)参照)

さて、次に草薙剣です。

草薙剣には、複数の名前がありますが、その名前を解釈してみましょう。まずは、「草薙剣」からです。

「草薙剣」は、ヤマトタケルが東征の際、国造に騙されて野に火を付けられた際、この剣で草を刈りはらって火をつけることによって火に巻かれるのを防ぎ、窮地を脱した話に由来して付けられたとされる名称です。「草を薙ぎ払った」から「草薙剣」というわけです。

この「草薙剣」の「草」は、人民を草に例える「民草」という表現があるように、人々を象徴しています。古事記でも、イザナギの言葉として、「青人草」という表現が出て来ます。

そして、その人々を「薙ぐ」、古事記の表現を使えば「刈り撥」う剣という名前です。

これは、『ヨハネの黙示録』の次の記述に依拠していると思われます。

『ヨハネの黙示録』 14章14-16節

また、私は見た。見よ、雲が起こり、その雲には人の子のような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。

すると、もうひとりの御使いが聖所から出て来て、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。「鎌を入れて刈り取って下さい。地の穀物は実ったので、刈り入れる時が来ましたから。」

そこで、雲に乗っておられる方が、地に鎌を入れると地は刈り取られた。 |

雲に乗って登場する「人の子のような方」とは再臨のキリストであり、そのキリストに向かって御使い(天使)が、「鎌を入れて刈り取って下さい。地の穀物は実ったので、刈り入れる時が来ましたから」と叫んでいます。

ここで言う「地の穀物」とは、人々のことを表しており、「人々が実をならせたので、キリストが再び降臨して来て、鎌で刈り取る」という、いわゆる「この世の終末」の1シーンを比喩的に描いたものです。

草薙剣の「草薙」は、「草=人々=地の穀物」を「薙ぐ=刈る」ことを象徴しており、再臨したキリストが良い実をならせた人々を刈り入れる行為を示しているのです。

また、「草薙剣」の別名として有名なのは、「天叢雲剣」です。

こちらの名前は、日本書紀に草薙剣のもとの名前として記載されているもので、そこでは、「蓋し大蛇居る上に、常に雲気あり。故以て名くるか」と由来の推量が示されています。

こちらも解釈すれば、「叢」は漢和辞典によると「集まる、群がる」という意味で、つまり、「天叢雲」とは「天に集まり群がる雲」のことです。

そして、この名に込められているものは、上記に引用した『ヨハネの黙示録』の「見よ、雲が起こり、その雲には人の子のような方が乗っておられた」という文章に現れています。

つまり、再臨のキリストが現れる際に乗ってくる雲を「天叢雲」と表現していており、結局、「草薙剣」も「天叢雲剣」もどちらも、上記の『ヨハネの黙示録』の記載から名づけられたものであることが分かります。

さらに、草薙剣の別の名も解釈してみましょう。

古事記では、オロチの尾から出てきた際、「都牟刈の大刀」という表現が取られ、これは一部の写本では、「都牟羽の大刀」となっています。

この「都牟刈」という名称の意味については、『古事記』(倉野憲司(校注)/岩波文庫)、『古事記(上) 全注訳』(次田真幸/講談社学術文庫)共に「語義未詳」となっており、よく分からないようです。

しかし、これまでの解釈を勘案すれば、「都牟刈」は「摘む刈り」、そして、「都牟羽」が正しいのであれば「摘む刃」でしょう。

あくまで、穀物の刈り入れを意識した名前になっているわけです。

弥生時代には、穀物の刈り入れ時には石包丁などを使用して、穂先を摘み取っていました。そして、弥生後期なると石包丁は次第に減少し、代わりに稲の根元を刈り取る鎌が普及して行きますが、穂切り用の鎌というものも存在し、奈良時代以降も穂刈りと根刈りが併存していたようです(*4)。

<参考>石包丁

| (*4)『日本の歴史02 王権誕生』P.83 (寺沢薫/講談社) |

なお、オロチの尾から出て来た時には、当然ながら、まだ名称は付けられていないはずですから、「都牟刈の大刀」という表現は、その形状・形質からなされたものだと推測されます。

よって、草薙剣の形状は、稲穂を摘んだり刈ったりすることを連想させるようなものなのかも知れません。

以上、草薙剣の名称について解釈を試みて来ましたが、次に草薙剣が祀られている熱田神宮にも目を向けてみたいと思います。

※(その2)へ続く。

◆参考文献等

| 書 名 等 |

著 者 |

出 版 社 |

『キリスト教シンボル事典』

|

ミシェル・フイエ(著)・武藤剛史(訳) |

白水社 |

『景教』

|

川口一彦(編著) |

イーグレープ |

『古事記』

|

倉野憲司(校注) |

岩波文庫 |

『古事記(上) 全注訳』

|

次田真幸 |

講談社学術文庫 |

『日本の歴史02 王権誕生』

|

寺沢薫 |

講談社 |

『失われたイエス・キリスト「天照大神」の謎』

|

飛鳥昭雄

三神たける |

学研 |

|

|

|

|